Scaling AI When Integration Gaps Hold You Back

Enterprises need to rethink their architecture for the agentic era.

Generative AI has quickly moved from experimentation to widespread deployment. More than 78 percent of companies report using generative AI in at least one business function. Yet, for all the enthusiasm and investment, new research from McKinsey & Company suggests that more than 80 percent still see no material impact on their bottom line.

This is the generative AI paradox. Organizations are adopting AI at speed, but the needle on revenue, productivity, or innovation barely moves. The reason? AI is often bolted onto existing workflows rather than integrated into the core of how businesses operate. Without a connected, orchestrated architecture, AI cannot scale to deliver transformative results.

The next frontier is clear. Enterprises must rethink their integration strategies to support autonomous AI agents that can act across systems, data, and workflows. This shift requires moving beyond siloed tools and fragmented initiatives toward unified orchestration platforms that provide the agility, trust, and scale needed for the agentic era.

The integration challenge behind the AI paradox

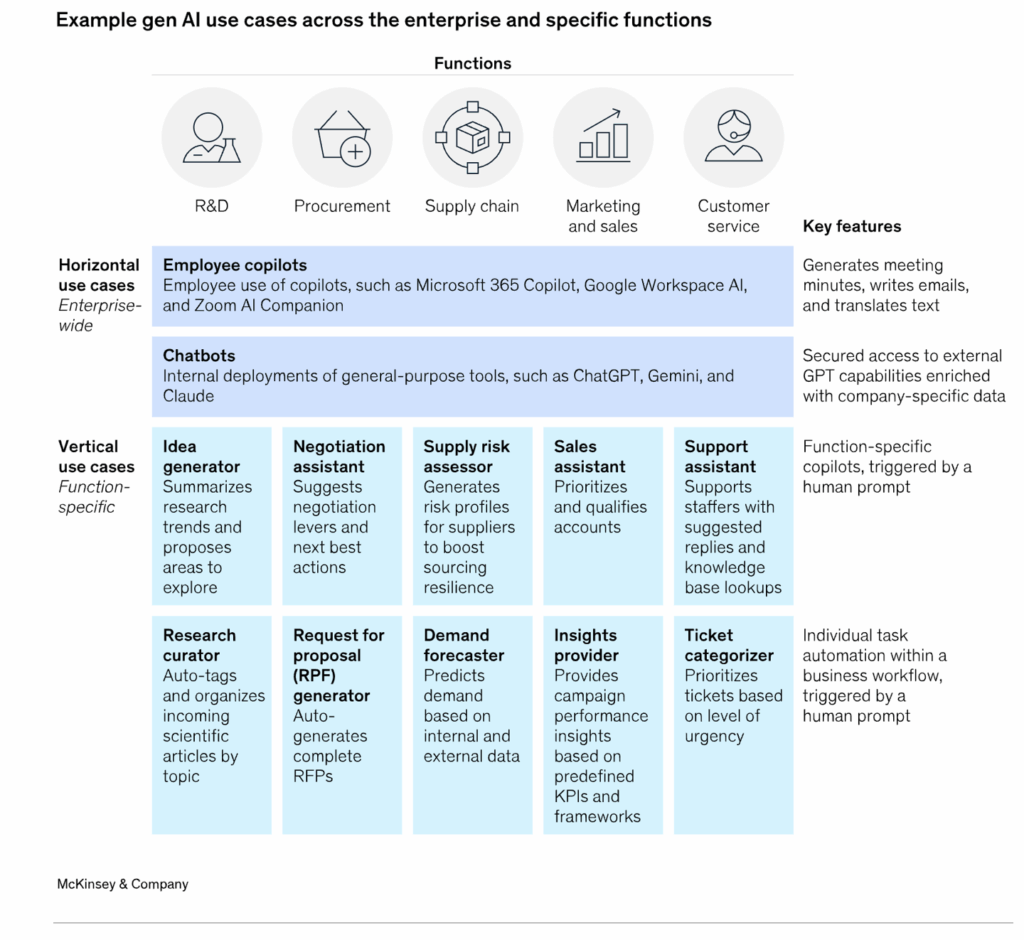

The first wave of generative AI has been characterized by horizontal use cases. Enterprise-wide copilots, chatbots, and assistants have proliferated because they are easy to deploy and require minimal changes to underlying systems. Microsoft 365 Copilot, Google Workspace AI, and Zoom AI Companion are now commonplace.

While these tools improve individual/employee productivity, their benefits hard to measure—and fail to impact core business KPIs or bottom-line revenue. They operate at the edges of business processes rather than transforming them. As a result, organizations struggle to see clear top or bottom-line results.

By contrast, vertical use cases, AI applications embedded into specific functions and processes, have much greater potential for direct economic impact. Examples include autonomous supply chain orchestration, proactive credit-risk memo creation in banking, and market intelligence synthesis in research firms. But fewer than 10 percent of these use cases ever make it out of pilot mode.

Six barriers contribute to this imbalance:

- Fragmented AI initiatives identified from the bottom up with little enterprise-wide coordination

- A lack of mature packaged solutions for function-specific needs

- Technical limitations of earlier large language models that are reactive rather than proactive

- Siloed AI teams that operate independently of IT, data, and business units

- Data accessibility and quality issues, especially for unstructured information

- Cultural resistance from employees and middle management who fear disruption

These challenges leave enterprises with disconnected AI experiments and a growing web of integration debt. Without addressing these gaps, the promise of generative AI will remain largely untapped.

Agents can bridge the gap, if they are connected

AI agents represent a major evolution beyond passive copilots. They are autonomous, goal-driven systems capable of understanding objectives, breaking them into subtasks, interacting with both humans and systems, executing actions, and adapting in real time.

This new generation of AI has the potential to redefine how work gets done. Instead of waiting for human prompts, agents can monitor dashboards, trigger workflows, follow up on actions, and deliver insights proactively.

In supply chain management, for example, an AI agent can act as an orchestration layer that forecasts demand, identifies risks, replans transport routes, negotiates with external systems, and escalates decisions requiring strategic input. In customer service, agents can resolve up to 80 percent of common incidents autonomously while human agents focus on exceptions and quality oversight.

But agents cannot operate in a vacuum. To deliver their full potential, they require a platform like Workato that provides:

- Orchestration across fragmented enterprise systems

- Secure, governed access to structured and unstructured data

- Interoperability with both custom-built and off-the-shelf tools

- Robust governance frameworks to prevent agent sprawl and ensure safety

The technology to build such agents exists today. The challenge lies in providing them with the connected, resilient infrastructure needed to act across complex enterprise environments.

Rethinking integration for the agentic era

McKinsey calls this emerging architectural paradigm the agentic AI mesh. It is designed to support large-scale, intelligent agent ecosystems that can reason, collaborate, and act autonomously across systems.

“The agentic AI mesh acts as the connective and orchestration layer that enables large-scale, intelligent agent ecosystems to operate safely and efficiently, and continuously evolve.”

-McKinsey & Company, Seizing the agentic AI advantage, 2025

The agentic AI mesh is built on five key principles:

- Composability: Any agent, tool, or language model can plug into the mesh without requiring system rework

- Distributed intelligence: Tasks can be decomposed and resolved by networks of cooperating agents

- Layered decoupling: Logic, memory, orchestration, and interfaces are separated for modularity

- Vendor neutrality: All components can be independently updated or replaced to avoid lock-in

- Governed autonomy: Embedded policies and permissions ensure safe and transparent agent behavior

This architecture provides the connective tissue for enterprises to coordinate custom-built and off-the-shelf agents within a unified framework. It enables multiagent collaboration, mitigates risks like agent sprawl, and preserves the agility required in a fast-evolving technology landscape.

In the short term, APIs will remain the primary interface for agents to interact with enterprise systems. But in the long term, organizations will need to reimagine their IT architectures for machine-to-machine interaction. Systems must be designed around autonomous workflows and agent-led decision flows rather than human navigation of screens and forms.

From experimentation to transformation

Scaling AI impact requires more than technical fixes. It demands a reset of the enterprise AI strategy across four dimensions:

- Strategy: Move from scattered tactical initiatives to strategic programs aligned with critical business priorities

- Unit of transformation: Shift from use case optimization to full process reinvention with agents embedded throughout the value chain

- Delivery model: Transition from siloed AI teams to cross-functional transformation squads comprising business experts, engineers, and architects

- Implementation: Move from pilots to industrialized delivery with solutions designed for scalability and economic sustainability

This transformation must be supported by four critical enablers:

- People: Upskill the workforce for human-agent collaboration and create new roles like agent orchestrators and prompt engineers

- Governance: Establish policies to manage agent autonomy, monitor behavior, and prevent uncontrolled proliferation

- Technology architecture: Evolve from LLM-centric setups to agentic AI meshes capable of interoperability and scale

- Data: Transition from use case-specific pipelines to reusable data products while addressing gaps in unstructured data

These enablers will prepare enterprises to deploy agents safely, at scale, and with measurable impact.

Closing the gaps with enterprise orchestration

Many organizations today rely on a patchwork of tools, RPA, iPaaS, API management, point-to-point integrations, to connect systems. While each serves a purpose, their fragmentation creates costly overlaps, brittle integrations, and governance blind spots.

As McKinsey notes in Seizing the Agentic AI Advantage,

“The current diagnosis is this: Today, AI is bolted on. But to deliver real impact, it must be integrated into core processes, becoming a catalyst for business transformation rather than a sidecar tool.”

-McKinsey & Company, Seizing the agentic AI advantage

To succeed in the agentic era, enterprises need a unified orchestration platform that provides:

- Connectivity across any system, data source, or integration pattern

- A single developer experience for integration, API management, and AI agents

- Enterprise-grade governance with robust security, compliance, and observability

- Cloud-native scalability and resilience to support fast-changing business needs

Workato, for example, has emerged as a leader in this space. It combines integration, automation, and orchestration on a single platform, enabling organizations to connect over 10,000 systems and deploy production-ready AI agents with full context and control. With built-in governance and zero infrastructure maintenance, enterprises can eliminate redundant tools, reduce costs, and accelerate innovation.

The time for exploration is ending

AI agents are not just a technical innovation. They represent a strategic inflection point that will redefine how organizations operate and compete. For laggards, they offer a chance to leapfrog competitors by rewiring the business for agent-driven agility. For leaders, they provide an opportunity to scale and sustain their advantage.

But realizing this promise requires more than bolting AI onto existing systems. It calls for rethinking workflows, redistributing tasks between humans and machines, and establishing an orchestration layer that ensures seamless collaboration between agents, applications, and people.

The enterprises that act now to close their integration gaps and build agent-ready infrastructures will not just gain a performance edge. They will redefine what is possible in the agentic era.

Curious how this could work in your environment? See Workato in action and explore how orchestration can accelerate your AI strategy.